Крываню высòки!

Я, наверное, был неправильным мальчиком. Никогда не хотел стать космонавтом. Изо всех воистину космических ощущений – только первая любовь. Ну и ещё кошка, однажды навернувшаяся с балкона аккурат в День космонавтики.

Но я тоже пел про «пыльные тропинки далёких планет». Было что-то там и про яблони на Марсе. Играл «в моржа» и делал с Ленноном «у-ту-ту-ту!» И долго не догонял, что же так ворожит в его Lucy in the Sky with Diamonds. Пока знающие люди во Вьетнаме под всеобщий хохот не предложили составить акроним. Самое потайное – оно всегда на виду. Как на по-фовистски прямолинейных картинах Петре Оцхели.

Я смотрел, как и все дети восьмидесятых, фильмы про Алису Селезнёву. Потом, естественно, были и Гарри Гаррисон, и Рей Бредбери, и Айзек Азимов. Я, кстати, мечтал (краснею до кончиков ушей) побыть переводчиком с космического на земной, когда непременно прилетит делегация альдебаранцев.

Короче, каким-то шестым чувством преодолеть повседневность хотелось всегда. Хотелось оторваться от Земли и найти другие миры. Потусторонним призывом скальдовская секунда пилит до сих пор многие воспоминания. Я тянусь к этой загадочной горе – Крыва-а-аню! Крыва-а-ню! Тянусь – и падаю снова на бренную землю вместе с холодной, безапелляционной квартой: …вы-со-ки …

Своё неведомое человек нащупывает подсознательно. Почти механически, простым перебором вариантов. Пока не натыкается на один, самый полноценный по функциональности. Когда поначалу сталкиваешься с неведомым, страшно лишь в первый момент. Потом привыкаешь. Ещё чуть-чуть, и попросту начинаешь этим жить. Пытаясь даже трансформировать. А потом и подавно – бунтовать и пробовать вырваться из того, что стало рутиной… Хочется построить новые новые миры. Или умчаться к ним.

Но до этого ещё далеко, и пока в нашей протопещере плачет ребёнок. Помните, что наш протосородич уже прочистил глотку? Он уже знает, что ею можно производить самые разнообразные звуки – от призывных и угрожающих до шёпотно-любовных и убаюкивающих. А ребёнок всё не может успокоиться. Другие взрослые недовольно ворчат. Нужно уже что-то делать. И вот повторяющиеся, ритмичные материнские «Тюи-тюи-тюи-у!» отправляют ребёнка в объятия Морфея. Вслед за ним погружается в дрёму и вся пещера. Им, живущим там, конечно, никогда не узнать убаюкивающего «чу-чух» из-под колёс поезда…

Но всё-таки от красивостей к делу. Ведь во всём всегда есть практическая составляющая. Некая цель, без которой ни одно действие не происходит. И вводить в состояние сна без определённого намерения в общем-то бессмысленно. Усыпить ради шутки (ну а вдруг?) – это тоже всё равно цель. И вот вроде бы. Простейшая задача – успокоить и укачать ребёнка. Просто, конечно, да не всё так просто. Что-то здесь работает на более тонком уровне. По сути, это разновидность погружения в транс. Наши протопредки нащупали интуитивно: ритмичность вводит в другое состояние.

И, конечно, это грех было не использовать. Так и родится явление, которое Александр Веселовский в пику гегелевским и рихтеровским построениям назовёт «синкретизмом». Говоря его словами, «ритмованные орхестические движения в сопровождении песни-музыки». Где смысл текста не имел значения. Или предельно малое. Да и вообще, предполагал он, в этих текстах совершенно свободно можно было заменить слоги, если так требовалось ритмом. И он куда важнее, тот самый ритм, только уже не нежно убаюкивающий, а вводящий в мистическое состояние, близкое к гипнозу. Барабанная дробь и аллитерированный текст делают своё дело… Появляется первая проторелигиозная мистерия.

Все эти баюшки-баю и трали-вали, все эти первобытные ритмы настолько плотно засядут в архетипы, что с веками не только не умрут и не заретушируются в нас, современных, но и облекутся в формы, наводящие дрожь и поныне… Но куда так будет приятно нырять. Иногда…

Стремление к иным мирам на этом, конечно, не исчерпаешь. Ведь если что-то может летать, значит, так же летать должны и мы. А то и ещё лучше и дальше. И такое абстрактное допущение и станет, собственно, выходом в нашу с вами фантазию.

А если чего-то нет, значит, это нужно придумать. Если невозможно придумать, значит, нужно заменить. Этому нужно дать какое-то правдоподобное существование. И самое правдоподобное – оно в рассказывании. Начинается смежная игра на ассоциациях. Мы погрузимся в мифы и сказки. Именно так мы неосознанно протестуем против повседневности.

Добродушные и всепомогающие драконы на Востоке и злобные драконы на Западе, мифические горы Олимп, Меру и Кайлас, змей Кетцалькоатль, феи и нимфы, циклопы и музы – всё это закрепится в тексте, передаваемом от поколения к поколению. Со временем – и в изображении.

Ведь человек мало-помалу научается ещё и рисовать. Начиная с Альтамиры, рисунок надолго станет чуть ли не основным способом расслоить своё представление о самом себе. Ведь в той пещере функция изображения связывается в основном с ритуальностью. Бросание оружия в изображение зверя. Ассоциирование себя реального с собой на охоте. Конечно, это не собственно акт охоты. Это акт её замещения.

Прочерченное же на пещерной стене изображение мало-помалу превращается из исключительно ритуального в нечто сверхритуальное. Оно превращается в изображение фантазии. Мне не всё равно – вижу я это один или же видят многие. Ибо я хочу, чтобы увидели и остальные. Поняли меня. Восприняли истинность переживаемых мною видений.

И буйство уже не угомонить: я хочу верить, что где-то существует иной мир. Лучший, чем мой. А если он существует, значит, я могу к нему стремиться. В какой-то момент акцент с «могу» смещается на «должен».

Появляется буддизм.

Одна из первых зафиксированных и полновесных практик. Первые системы, которые пытаются подобный опыт хоть как-то направить и систематизировать. Суть всего буддийского учения, если выражать кратко,– это освобождение. Освобождение от сансары – то есть от череды перерождений, возвращений и страданий.

Буддизм принципиально создаёт практическую систему. Там мало будет места поиску истины ради истины. Важнее ответить на вопрос о том, как именно достичь состояния, при котором «нет мира для Будды, и нет Будды для мира». Как добиться того, чтобы не видеть сжирающую ежедневность. А ведь очень вероятно, что именно она и дала толчок к этой самой идее бесконечного возвращения. Просыпание каждое утро. Засыпание каждый вечер. Солнце, бесконечно изо дня в день кружащееся туда-сюда. Смена времён года. Умирание одних. Рождение других. И так – в каком-то бесконечном, почти неизбывном цикле бесполезности и неприкаянности.

Понятие других миров, которые есть «где-то там» и которые непременно нужно достичь для вкушения вечного блаженства, получают вскорости первое вменяемое объяснение и теоретическую основу. Носители санскрита их назовут локами. А знаток латинского узнает тут и слово locus – место. Да куда далеко ходить. И без латыни «локальный» и «локализация» слышали все…

Усложняется вместе с тем и жилище: человек придумывает новые способы организации пространства. Наполняет его новыми функциями. Но главное – смыслами. От самых простых и невзыскательных хижин на столбах над водою развитие взметнётся до роскошных древних дворцов и вилл.

Но появляется и стоящий особняком феномен храма. Попробуйте ответить на вопрос, что это вообще такое – храмовое пространство? Практически каждый скажет: «дом Бога» или «место общения с потусторонними силами, другими мирами». Или что-то подобное. Храм оказывается своеобразным пространством духовного, если хотите. А практической материализации у этого попросту нет. Это нечто, направленное на внутренний мир человека или на его отрыв от обыденности. В любом случае не на сиюминутность и «здесь-и-сейчасность».

Каковы функции офиса или дома? Общественная работа или частная жизнь. А храма? Общение с Богом. А что такое «общение с Богом»?

Этот парадокс прибежища иного мира на нашей бренной земле не мог не разбередить фантазии. И теперь уже остановить их было нельзя. Стремление выйти в возможный мир перестало быть привилегией религиозной и мифологической мысли. Это стало основой философии и творчества.

Кого-то, как да Винчи, фантазирование подталкивает заглянуть в будущее, век эдак в двадцать первый, а то и двадцать второй. Кого-то оно подталкивает на создание идеальных городов – слишком уж вычищенных и стерильных, чтобы быть правдой и реальностью.

Пьеро делла Франческа. Идеальный город. Середина XV века

Но кого-то фантазии уносят и во что-то чёрное и непроходимое. Как архитектурно-живописные выдумки Джованни Пиранези, которые, кстати, вдохновили после не одно поколение архитекторов на поток невыполнимых проектов. И не полёт ли фантазии сделал из архитектуры искусство с наибольшим количеством нереализованных задумок?

Джованни Баттиста Пиранези. Серия «Выдуманные темницы» (Le carceri d’invenzione). ~1745

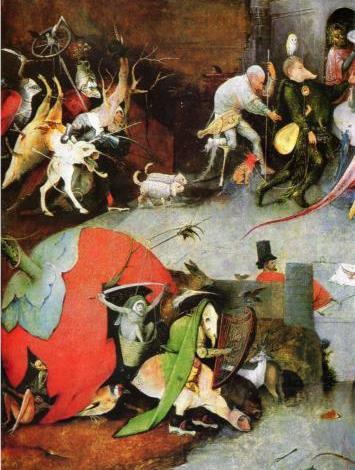

Своей какой-то почти наркотической фантазией, как мы бы это сказали сейчас, Босх скатализирует появление фэнтези, приоткрывая совсем уж запретные шизофренические видения.

Иероним Босх. Искушение Святого Антония. Деталь. 1505–1506

Иные миры, аналоги лок, появятся и в Европе. «Утопия», а проще говоря – «не-место», «несуществующее место», если с греческого. С лёгкой руки Томаса Мора. Фантастическое прописалось на страницах книг. Готическая мистика и рыцарский роман – всё это было лишь цветочками и прологами к настоящему сотворению новых миров. Полноценных и полнообъёмных. С детальными описаниями и чуть ли не с официальными изображениями. Рождается научная фантастика.

И дальше помчится бешеное Новейшее время, когда человечество пересядет в какой-то двухсотлетний период с лошадей на космический корабль. Этот же вихрь принесёт и новые фантастические миры, устрашающие и циничные. Появятся антиутопии.

Но первый позыв убаюкивания останется на неуничтожимом фольклорном уровне, что и проявится у Валерия Гаврилина в его симфоническом народничестве. В «Перезвонах» он вернётся, пожалуй, к тому самому синкретизму, с которого всё и начиналось. Невозможно сказать, что важнее – мистически играющий словами текст или гиперритмованная музыкальная ткань, которая вдалбливает ритм и заставляет жить только им. Переключиться на него. Раствориться в нём. Подчиниться ему.

Сбоку шпаната и кобылки,

Духи за нами по пятам.

Скоро этап, а там бутылку,

Может, поставит нам Иван.

Чёрные черти чертят чёрно,

Бесы за нами по пятам.

Скоро этап, а там, ребята,

Будет хороший тарарам!

Мы тут не можем сделать ничего, кроме как отдаться правилам игры. Смириться с впечатлением провала. Но провала в чём? Нас уносит поток, в котором нам при первом приближении кажется понятным всё. Каждое слово по отдельности. И всё каким-то, хоть и смутным, облаком понятно на метауровне. Этот образ складывается во что-то цельное.

Но откуда-то и дискомфорт от пусть уловленного, но не до конца. И попытки задумываться порождают только больше непонимания и вопросов. Кто такие «шпаната и кобылки»? Что подразумевается под «хорошим тарарамом»? К чему тут и какие-такие «тери-потери» да «кошки с ложкой»? Почему «блошки скачут на чердак»?

И ни один язык не окажется чужд этой фантастической игры – от «на поле Дхармы» (первые строки «Бхагавад-Гиты», звучащие как «dharma-kshetre kuru-kshetre») до самых последних эпатажей Боби Лапуэнта во Франции, которые и не имеет смысла переводить. Настолько уж непередаваема ритмованная игра на вариациях слогов «к/т+гласная». И которая восходит всё к тому же уносящемуся куда-то прочь в глубину веков ритуалу и барабанной дроби, чеканке, гипнотизированию…

Tout à côté des catins décatis

Taquinaient un coquer coquin

et des tiques coquettes

tout en tricotant,

caquetaient et discutaient

et critiquaient un conte toqué

qui comptait en tiquant

tout un tas de tickets de quais.

Во французском языке, кстати, обладающем высокой степенью омонимичности, можно слишком легко принять местоимение за существительное: mon (мой) – mont (гора).

А в андерграундном субкультурном варианте мерное биение ритмов уже в двадцатом – начале XXI века будет пугать своей первобытностью на множестве ночных дискотек. Не потому, что они такие уж страшные, эти ритмы. Сегодня мы бесимся под пульсирующей светомузыкой, изобретённой Александром Скрябиным. Под утро выходим из заведения... и ведём обычную жизнь…

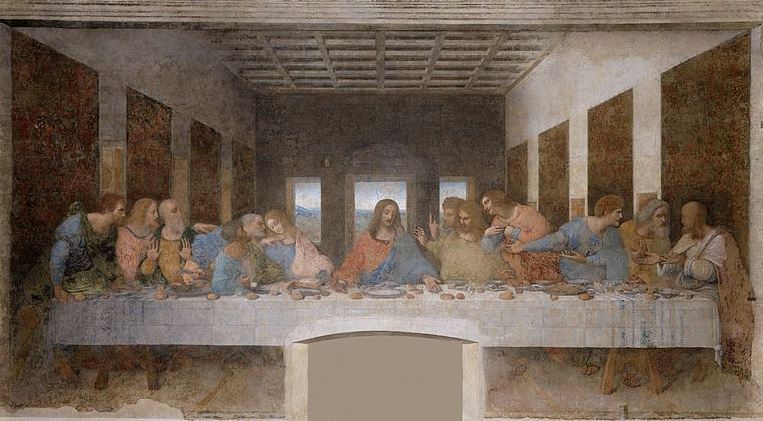

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1495–1498

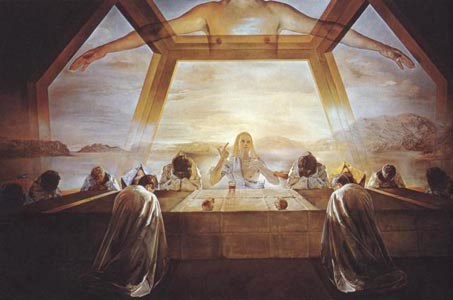

Сальвадор Дали. Тайная вечеря. 1955

И совсем современный диалог да Винчи и Дали сквозь века – не просто цитирование с вариацией. Не просто отсылка. Это продолжение и обсуждение вопроса возможного и невозможного. Конфликт и его развязка в отношении новых и старых миров. Переосмысление пространственности. Новое её решение.

И уж, казалось бы, от кого-кого, а не от вождя всемирного пролетариата можно было бы ожидать утверждения, что «фантазия есть качество величайшей ценности». Однако сказал. И... осуществил. Собственно: мечту человечества на тот момент. Построение нового мира. Государство, которое начинали строить романтики, но на обломках которого бушевали стервятники.

Зато 12 апреля 1961 жюль-верновские сказки стали былью. Иногда думается: а с каким замиранием сердца смотрели и выжидали наши родители этого старта? Как потом всё это свернуло голову не одному поколению советских подростков. Ведь фантазии и преобразования пространства вдруг оказываются подчинёнными человеческой воле. Тот же буддизм, только вовне.

И вот уже мальчишки семидесятых вырезают из журналов фотографии астронавтов. В восьмидесятые мечты чуть обмельчают – будут майклы джексоны. В девяностые останутся футболисты.

А в начале двухтысячных в День космонавтики с моего балкона на третьем этаже навернётся кошка. С мягкой посадкой в сугроб. Эра запредельных космических мечтаний будет завершена.

Она перейдёт в сферу обыденного, привычного. Узнаваемого из утренних новостей. Какой-то там марсоход открыл пересохшие каналы. Где-то в другой галактике есть планета, похожая на Землю. Молодцы чуваки, думаем мы. Краткая сводка из банковской сферы. Ещё глоток кофе. И на выход. По делам.

Но кажущаяся теперь неспособность стремиться к новым мирам, создавать их и покорять – она ненадолго. Хочется надеяться. Просто потому, что природа человека такова. Достижение предела требует постановки новой мечты. Конструкции нового возможного мира. Отрыва от земли. Как всё то же oderwanie się od ziemi у андерграундного польского SBB.

Так что уже скоро.